この記事は『Unityゲーム開発者ギルド Advent Calendar 2024』24日目の投稿です。

本業のかたわら個人でVRゲームを開発している@_mathken です

今回、以下の通り創風で採択された企画書を公開します

狙いとしては、多分自分が一番採択者の中でゲームが全然できてない状況で申し込んでると思うので、そういう状態でも申し込んでいいんだ!って思ってもらえたらという感じです

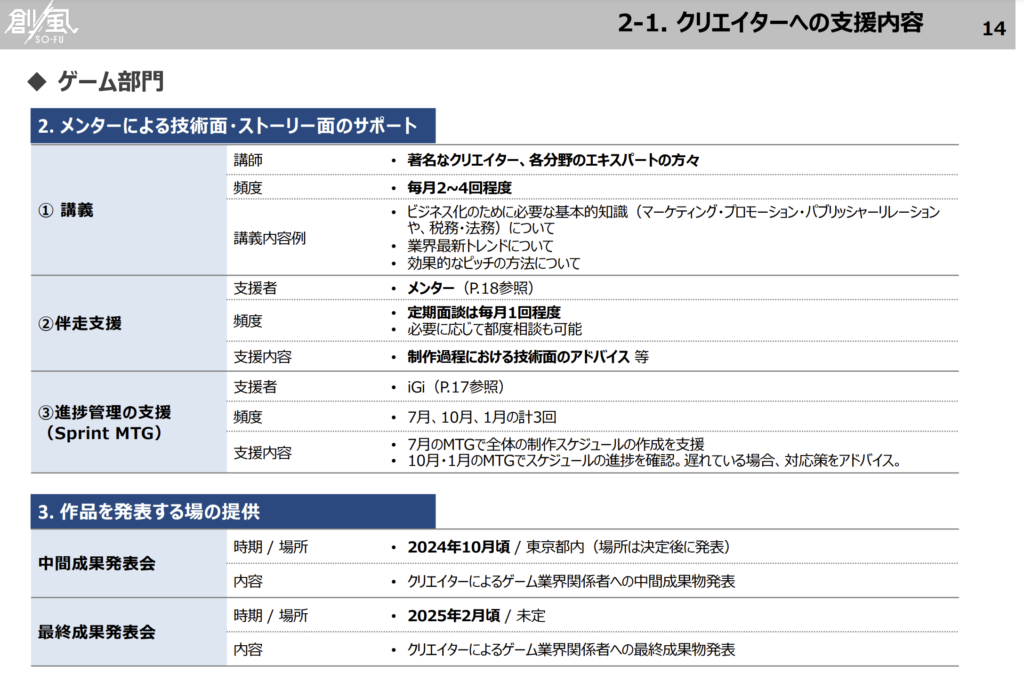

創風を簡単に説明すると、経産省主催のクリエイター支援プログラムで、採択されると補助金の他に各分野のメンターがついて助言を頂けたり、制作に役立つ知識のレクチャーを受けられます

映像部門とゲーム部門があるのですが、今回はゲーム部門の話です

詳細は以下のページを見てみてください

応募した企画書では、自己紹介スライドに実名・所属会社やもう少し詳細な実績を書いていたのですが、今回は差し替えています

企画書公開して終わりもなんなので、応募するゲームを思いつくまでの流れや企画書を書いた流れを書いていこうと思います

選考プロセス中のことや採択後のことには触れませんのであしからず

応募の経緯

Xで一條さんの投稿を見て創風の存在を知ったんだった気がします(うろおぼえ

手探りでゲームを開発していた自分にとって、メンターによる伴奏支援がとても魅力的でした

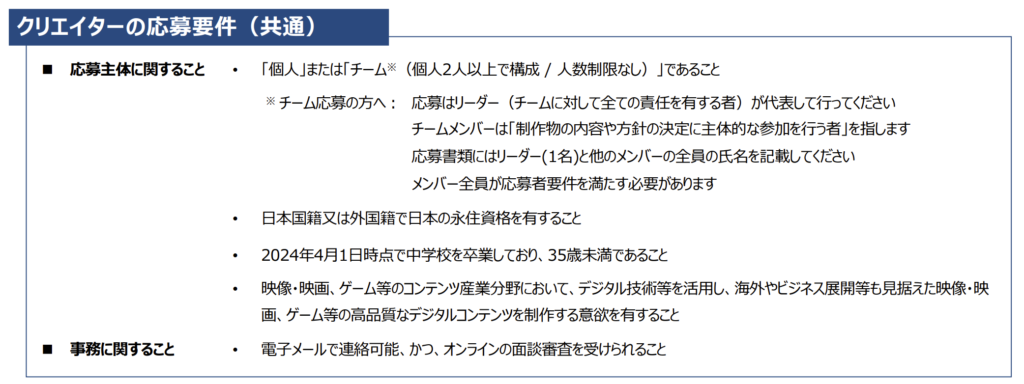

応募要項を見る限り、ある程度開発が進んでいて販売が近いゲームが対象のようで、企画書に加えてデモゲームの提出が必要だったのですが、そのとき開発中のゲームはありませんでした

ただ、応募要項の上限年齢が近いのと次にいつチャンスがあるかわからないので、急いで開発して応募しよう!!!!と腹を決めたわけです

応募したゲームを思いつくまでの流れ

応募要項読み込み

まず最初に行ったのが応募要項の読み込みです。応募要項から、事務局が求めていることを読み解こうとしました

特に注目したのが、応募要項の「~(中略)海外やビジネス展開等も⾒据えた映像・映画、ゲーム等の⾼品質なデジタルコンテンツを制作する意欲を有すること」という部分です

「つまり、日本だけでなく海外で売れるゲームが求められているということか。。。???」と解釈しました(合ってるかわからないですが。。。。。

ゲームの企画に関する本を読む

これまで売れることやターゲットを意識してゲームを開発してこなかったため、ノウハウを得るために以下の本を買って血眼で読みました

この本、ゲーム企画をイチから考えたり、企画書を書くのにめちゃくちゃいい本なので、企画に悩んでる方は是非買ってください。買おう(圧

ジャンル決め

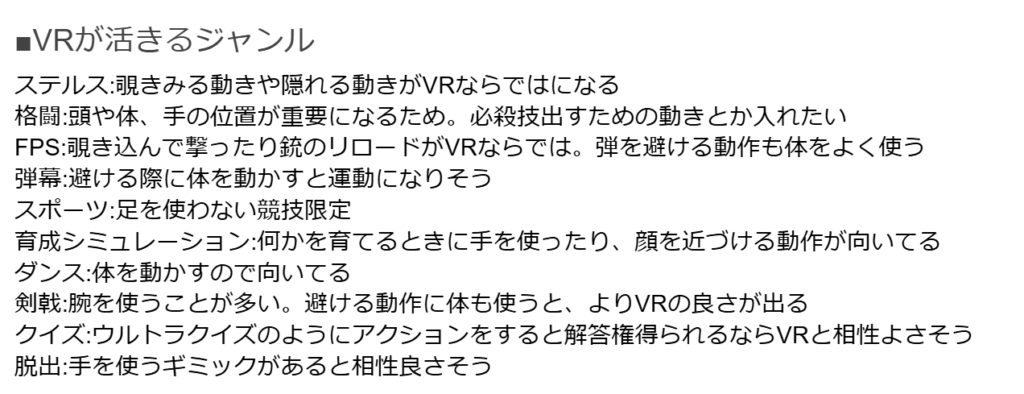

本を読み、まずジャンルを考えることにしました

VRゲームは小規模でも世界で売れている例があり、創風の求めていることとも一致するかと思いこれまで通りVRゲームでいくことにしました

次にVRが活きるゲームジャンルはなにかというということを考え、以下のジャンルを洗い出しました

特にその中で体の動きの大きさやバリエーションからステルスがよいのではと思い、ステルスを中心に案出しを進めました

最初は敵の脳をジャックして敵を操作して次々に乗り移って進むゲームを考えたのですが、面白いシステムにならなそうでボツにしました

アイディア出し

本の中でゲームのアイディアを思いつく方法として、ゲームジャンルとランダムな単語を組み合わせる「ランダムワード発想法」が紹介されており、そちらを実践しました

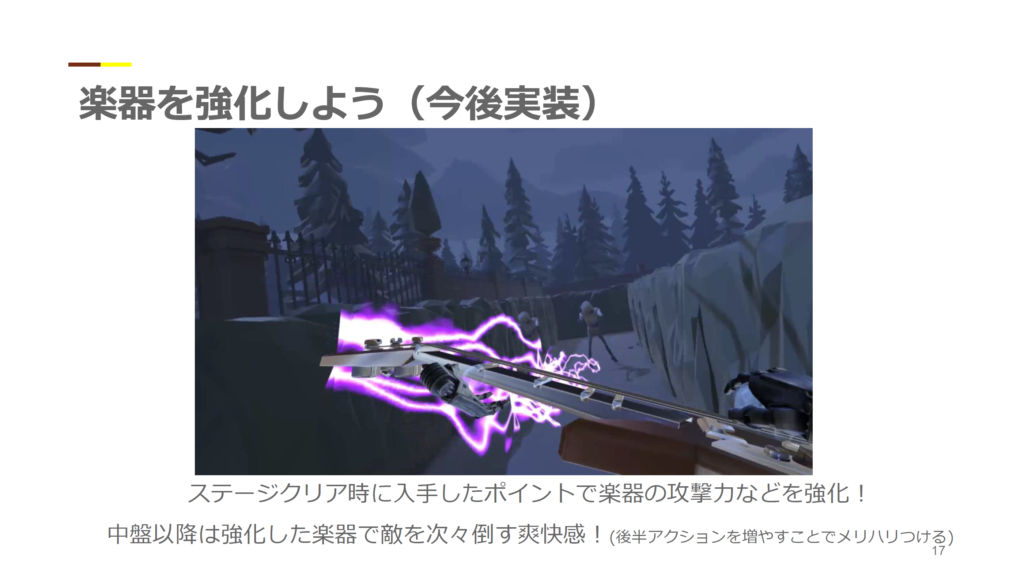

ステルスと組み合わせることに意外性のある言葉を色々とメモに書き、その中で「楽器」が出てきました

本来潜まなければ行けない状況なのに、敵に見つかったら楽器で戦わなければならず、更に見つかりやすくなるというシチュエーションが面白かったため、この線でいくことにしました

また、楽器を演奏するのは手を大きく使うのでVRの面白さが出ると考えました

企画書の目次決め

ここから、コンセプトやゲームシステムなどを考えるにあたり、アウトプットである企画書の目次をまず決めました

本で紹介されていた企画書の内容に加えて、創風の応募要項内で記載を求められていた項目を盛り込むように意識しました

まだゲームをこの時点で作っていないので、中身が空でタイトルだけ埋めたスライドを作り、あとは埋めていくだけという状況にしました

特に創風の応募要項内で記載を求められていた項目については、自分で書いているつもりでも読む人に伝わらない可能性があるため、項目名にして「書いてますよ!」とアピールするようにしました

企画の検討

正直このあたりはうろ覚えなのですが、たしか最初に行ったのはアイディアを考えて脳内でプレイすることだったと思います

以前誰かから、脳内でプレイして面白くないゲームは開発しても面白くならないと言われたことがありました

それを思い出し、こんなシステムにしようというのを書いてから、目を閉じて敵を想像しながら体を動かして潜んだり戦ったりというのを行っていました

(はたから見たら怪しい。。。。

おおよそイメージが固まった段階で、ゲームのコンセプトやシステムを書いていきました

正直コンセプトや概要は作っていく中で何回も書き直してますし、まだ開発していないのでスクショは貼れないので「敵と戦うキャプチャを貼る」など、スクショを貼る予定のところにテキストで書いてました

そんな感じで、文字で書けるところをどんどん書いていきました

企画の検討時点では上のようにキャプチャは貼っておらず、文字だけが書いてる状況でした

並行して行ったのが、アセット探しです

今回は時間がないので、アート面に割ける時間がないため、ある程度そのまま使えそうなアセットを探す必要がありました

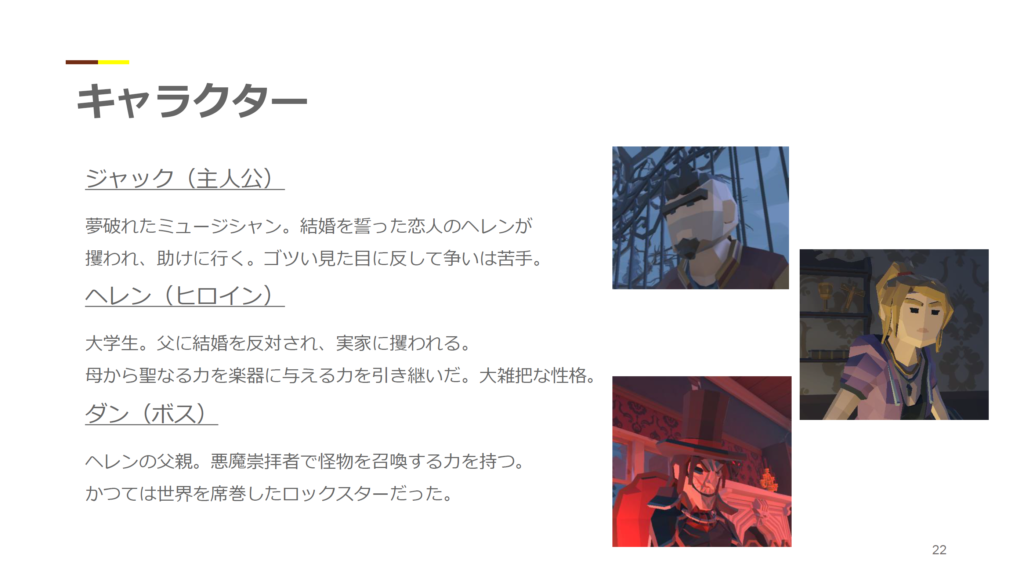

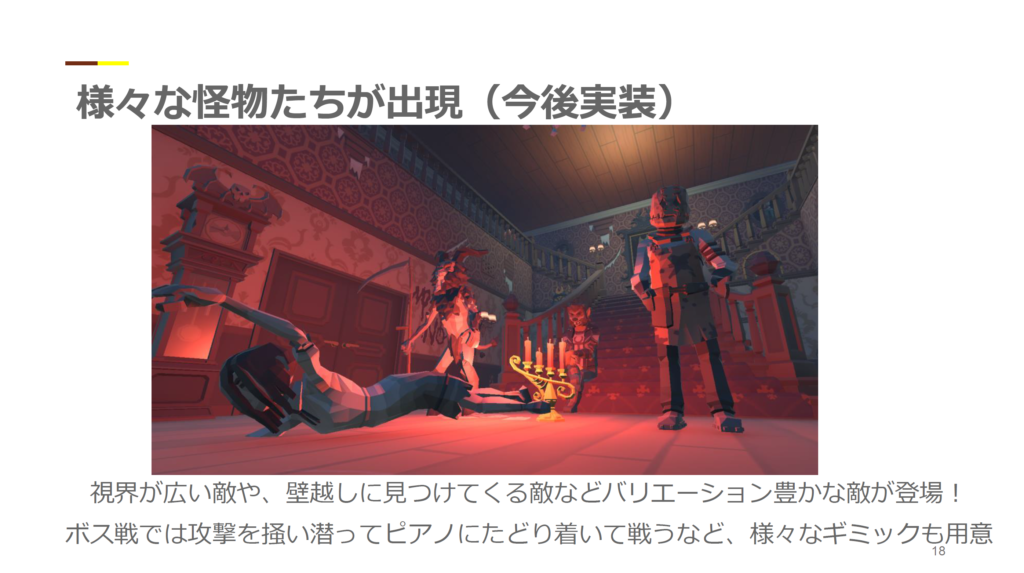

ステルスということで、プレイヤーが見つかりたくないという気持ちになるように、すこしホラーチックなアセットを選びました

なので、ストーリーやキャラクターはかなりアセットに引っ張られている部分があります

デモゲームの開発

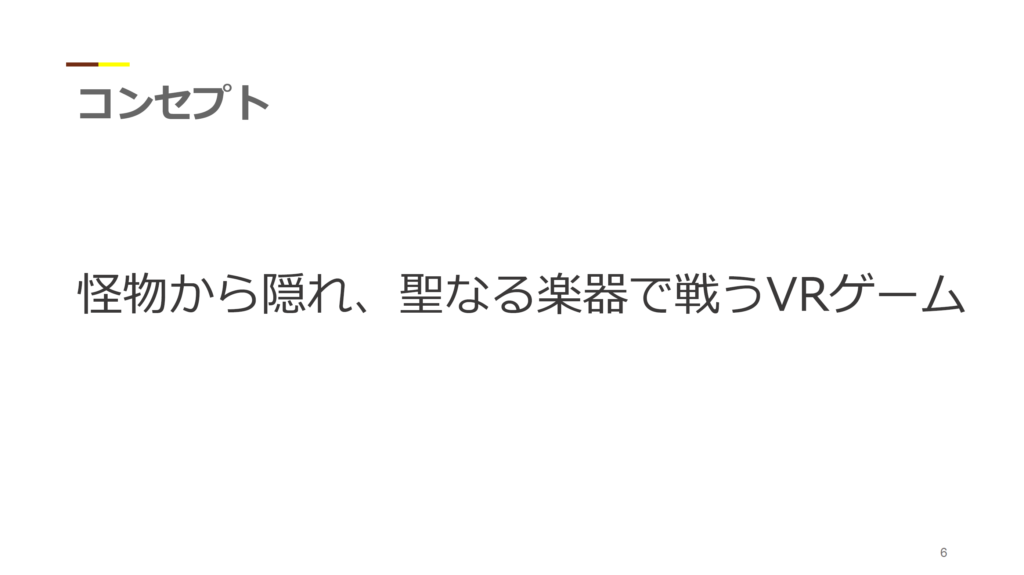

創風ではゲームのビルドの提出が必要でした。コミットログを確認するとステージアセットのインポートが24/03/30だったので開発開始はこの時点です。そこから応募期間最終日の24/04/26まで開発していました

ボリュームとしてはプレイ時間5分程度のものを目指しました。というより、開発期間の都合上それが限界だったとも言えます

最初に開発したものは正直面白くなかったです。

知人などにフィードバックをもらいました。そして、企画検討時に脳内プレイしていた内容から、時間などのプレッシャーで無意識にやりたいことを妥協していっていたことに気づきました。

また、体を動かすとVRは楽しいという当初の発想に戻り、覗き込んだり隠れたりという動きをゲームに取り入れました

最終的に提出した動画が以下です

企画書にデモゲームのキャプチャを貼り付け

プレイ動画を中心にスクショを撮影して、企画書に貼り付けていきました。

以下のようにゲーム中に出てこないものは、スクショ撮影用のシーンを作って撮影しました。

これで企画書も完成し、応募しました!

以上が企画書作成までに気をつけたこと、行ったことです。

なにかの参考になれば幸いです。

最後になりますが、Unityゲーム開発者ギルドの皆さんには企画検討段階から企画書の作成までたくさんの助言を頂きました。本当にありがとうございます!

コメント